《他們互相傷害的時候—台灣文學百年論戰》:台灣文學怎麼來?

2020那年,在「國立臺灣文學館」看了一檔「不服來戰—憤青作家百年筆戰實錄」展覽,第一次感覺到,原來「筆戰」這件事,是從百年前就開始操作,那並非現代產物,現在人們可以自由地透過自媒體表達己見,過去則是透過報章投稿隔空喊話。

當時對這此展的展覽規劃評價不高,也許是我智識不足,難以透過繁雜的多色彩展覽動線串連線索,這似乎是設置給熟悉臺灣文學的人所看的展,有點像是畫筆記重點。

假設,民眾不太認識展覽中提及的台灣作家,就甭問作家核心理念與立場,以及戰役中的對手。博物館是屬於民眾的知識傳播平台,所以還是得顧及到普民的理解力,及看展的節奏控制,如何要切重點,引導觀眾知所云是比較需要考量的。

很抱歉說了一大段,個人對這過去展覽的看法,當時拍下很多照片,就是希望有昭一日,可以回過頭再細看內容,重新評斷。

三年後,當時可能也是其一策劃者/諮詢者的朱宥勳老師,出版了這本《他們互相傷害的時候—台灣文學百年論戰》,這本書約四百頁厚度,內容節選許多過去報章文字,以輔助說明每一場論戰,朱宥勳老師把「不服來戰」的深度鑿深,跨越的年份精算,用他擅長的分析功力,逐一將各時期的文學戰役,有系統的切畫解剖,所以書中筆戰論述增厚了,然而,朱老師自己卻瘦了。(當時展覽中的朱師線條畫,與現在臉龐相比,明顯瘦了啊)

▲就在以「種書店」主人身份邀請朱宥勳老師來到書店,與藝術青年分享新書前,我讀了這本書,讀了一遍又再讀一遍。

你們是否想過,什麼時候出現「臺灣文學」一詞?臺灣文學系、臺文所,甚至書店的書櫃出現「臺灣文學」專區,如此自然的衍變,其實是經過百年來,作家們的筆鋒相戰,此書《他們互相傷受的時候—台灣文學百年論戰》依年代清楚地交代過程。在我讀來,筆刃交鋒的文學歷史相當精彩,看似文攻,有些卻又失去理智,幸,作者協助讀者,拉著主軸線不致散亂。比起當時的「不服來戰」,反而在紙本書上,較容易進入核心主題。

對台灣文學或是台灣歷史感興趣的朋友,並非就能立即從書中得到如懶人包的捷徑而馬上秒懂,這本書最值得推薦的原因,還是因為我們多數人不甚了解台灣文學的成形過程,甚至疑惑如何定義台灣文學?而此書就是刺激著讀者,自發性認識更多不同世代的台灣作家,你們可能熟悉的葉石濤、余光中、紀弦、到底在文學發展的過程中,扮演著什麼角色?他們又和哪一方針鋒相對?爭論著什麼?堅持著什麼?而就在我們透過文學發展軸線時,間接了解台灣歷史,逐一對照。反之,我們也可以從歷史角度回觀文學發展的脈絡。然後,疑惑著,文學對我們來說,具有什麼意義?它不再只是文人風雅的創作美稱,更多是對社會現實生活的反映,所承擔的責任。

此書共有十場筆戰,包含「新舊文學論戰」、「台灣話文論戰」、「糞寫實主義論戰」、「橋副刊論戰」、「現代派論戰」、「關唐事件」、「鄉土文學論戰」、「台灣文學正名」、「後殖民論戰」及「雙陳論戰」。

新舊文學論戰:

‧「新舊文學論戰」在吵的並不只是「用文言文寫,還是用白話文寫」的問題,而是「文學是什麼、文學要拿來做什麼、文學是為誰而寫」的「定義」問題。在舊文學的觀念裡,文學就是文人自我抒發、彼此交誼的工具。他們不太在意社會大眾能不能讀懂自己的詩,也沒有一定要透過文字來傳達理念。⋯⋯新文學陣營提出全新的文學定義:他們認為,文學是有功能、有效果的,它最大的功能與效果,就是能夠推動社會改革。(p.51-52)

這場論陣,最後沒有誰輸誰贏,也沒有說舊的必定被淘汰,畢竟舊文學派的背後有著強勢的日本殖民政府撐腰著,當時日本政府為了拉攏地方仕紳,積極舉辦漢詩詩會活動。

台灣話文論戰:

‧如果要用一句話講出「台灣話文論戰」在吵什麼?大概就是:「台灣的新文學,要不要以台語來寫作?」當時所謂的「台灣話」,就是現在的台語(台灣閩南語);而「台灣話文」,就是將台語直接表記下來的文字。(p.68)

‧台灣話文支持者並沒有大獲全勝,讓台灣作家通通採用他們的方案。但是,他們的努力確實沖淡了中國白話文的色彩,讓作家有意識地在行文中注入更多台語語彙和語法。(p.84)

「台灣話文論戰」不像之前的「新舊文學論戰」,有明顯的新舊派,話文論戰比較像是新文學陣營的內亂。數年前爭論著要用白話文書寫文學,於是生成了兩派,一派支持以台語話文書寫,另一派認為台語的書寫文字尚不夠成熟,應該用中國白話文。這個論戰最後也是沒有誰輸誰贏,不過卻使得台灣新文學繁華發展、第一個大型作家團體——「台灣文藝聯盟」出現。

1937年後,日本實施皇民化而廢止華文欄,台灣文學似乎停擺了。

糞寫實主義論戰(1942-1944):

先前不管是支持台灣話文或是中國白話文的作家群,都已退居。躍上舞台的是一群熟知日文的創作者,而這些作家與在台灣的日本作家形成了對立。在台日本人獨立發展出一套「外地文學」,充滿異國奇幻情調,以與內地文學做區分,這當然是以日本國為本位主義作為出發。

‧西川滿等人便主張,所謂「台灣文學」就應該是「外地文學」,是充滿異國情調的、浪漫的文學。⋯⋯這個策略聽起來很華麗,但在台灣作家心中卻頗不是滋味。一來,台灣新文學的傳統是「現實主義」,主張反映人民困苦的現實;這與西川滿忽視現實議題、把台灣一切事物都美學化成玩賞對象的「浪漫主義」截然對立。(p.110)

‧日本世代的台灣文壇便逐漸分裂成兩大陣營。一邊是以日本作家西川滿為首,政治立場親近官方、美學風格唯美浪漫、整天喊著要發揚皇民精神的月刊《文藝台灣》;一邊是以台灣作家張文環為首,消極抵抗官方要求、美學風格較為樸實、希望保持自主性的季刊《台灣文學》。(p.110)

‧台灣作家一敗塗地,不是輸在創作,不是輸在理論,不是輸在任何一方面的文學表現。而是輸在政治,輸在自新文學運動以來,始終都無法突破的壁障:這座島嶼的命運,並不由我們自己做主⋯⋯。(p.134)

這一論戰是我最有感覺的,原本對西川滿的好感,都是來自其裝幀設計的美感,在現代看來仍非常吸引我,但一想到他論戰中的糞字措辭,瞬間「美」的感覺就不見啦。另外對張文環的喜歡也難以對照到,他與西川滿對立所造成的無奈,他在「台灣文化賞」(1943,「皇民奉公會」頒布,得獎的是西川滿、濱田隼雄、張文環)得獎理應光榮,但沒想到卻是萬般尷尬與無奈。

日治時期三大論戰就此結束,此後進入戰後,國民政府來台。

「橋」副刊論戰

1947年二二八事件後,《臺灣新生報》設立「橋」副刊,原意要促進本省與外省作家交流、相互理解。結果卻引來多位作者投稿發表文章,各自表述台灣文學該如何走,也帶出了「台灣文學」與「中國文學」的關係、「台灣文學」有沒有特殊性等問題。

‧我們可以看到外省人的典型想法:台灣與中國已是一國,那就不必有一個「分離」的「台灣文學」概念;更何況,在日本控制之下的台灣哪裡有文學呢?(p.159)

‧對楊逵而言,主張「台灣文學」這個名詞,並不要跟「中國文學」分離,反而是以此來追求合理的共融。(p.161)

‧「『橋』副刊論戰」的珍貴之處,在於它短暫地撐開了一個空間,在殖民時期與戒嚴時期的夾縫間,談論了一些不被前後任統治者允許談論的問題。但這也是它的悲傷之處,因為在日本人與國民黨人打造的兩座政治絕壁夾殺之下,它難以承先,更無法啟後。(p.177)

此論戰過後,台灣開始進入白色恐怖時期。

現代派論戰

紀弦提出〈現代派的信條〉,有三大爭議,包含:

1.新詩必須是「橫的移植」,不能是「縱的繼承」嗎?

2.新詩必須是知性非「抒情」嗎?

3.新詩必須完全棄「音樂性」嗎?

‧主張這種全盤西化的現代主義的,是紀弦為首的「現代詩社」。除了他以外,還有一位滿特別的社員也支持這種主張,那就是本省籍詩人林亨泰。⋯⋯而站在「現代詩社」對立面的,則是以覃子豪、余光中等人為首的「藍星詩社」。(p.194-195)

‧新詩裡面講「知性」,意思不是塞入天文地理、自然人文的種種知識(雖然要塞也可以),而是透過跳躍、剪接、留白,邀請讀者一起動腦。每一首新詩,因而都成為一連串的謎題。(p.204)

‧紀弦認為,真正的「詩意」,必須是一種經過濃縮的文字,我們要把「雜質」通通刪除掉,才能產生「濃純香」的詩意。因此,所有因果關係、所有解釋性的文字丟要刪除。(p.206)

‧「新詩」包含各種各樣的白話詩,可以簡單、可以困難,是比較大的集合;「現代詩」則是追隨「信條」路線,帶有「知性」與「純粹」風格的那些新詩。(p.208)

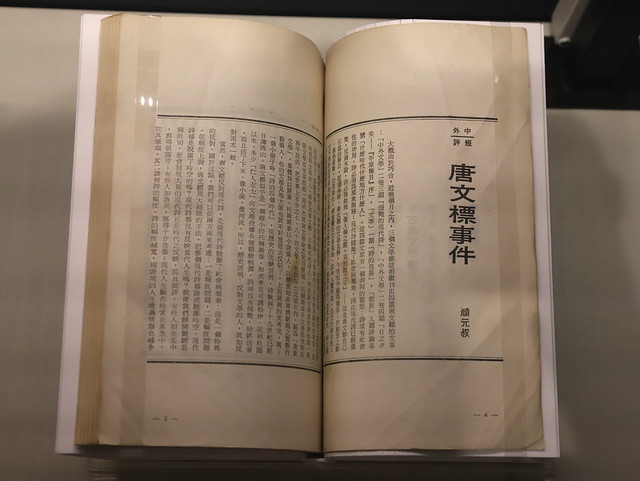

關唐事件(1972-1974)

「關」指的是關傑明;「唐」指的是唐文標。

‧戒嚴時期前半,「現實」這個關鍵字突然不是文壇主調了。官方的反共懷鄉文學,心心念念的是如何返回神州大地,自然對台灣的現實題材沒興趣。而民間的現代主義選擇以晦澀的手法來鑽探內心世界,也自然而迴避了現實題材——畢竟在嚴厲的言論審查制度下,描寫現實可是動輒得咎的,不小心批評到政府還得了!(p.222-223)

一九六〇年代的現代詩分裂成兩派:一為「超現實主義」(洛夫為主)、另一為「新古典主義」(余光中為主)。

新加坡大學的文學博士關傑明,批評當時的現代詩(台灣的現代詩)過度西化,失去了中國的味道,希望能回歸傳統。

‧唐文標的批評就是:現代詩主張自己在探索深刻的內心世界,因此不用理會外在的現實,但這種做法根本是緣木求魚。沒有任何「內心」(上層建築)是能夠脫離現實世界的(下層建築);而且你不管怎麼強調文學的「昇華」功能,這種逃避現實的作品也不可能讓社會問題消失。(p.240)

鄉土文學論戰(1977-1978)

鄉土文學定義多重,可能是用本土語言所寫的文學;可能是以台灣社會環境、風土民情為主題的文學;也可能是以台灣中下階層的困苦為主題的文學。葉石濤則認為,台灣的鄉土文學指的就是居住在台灣的人所寫的文學,是以「台灣為中心」寫出來,具有台灣意識的。

一九五〇年代末期,紀弦也啟發了小說家的創作,紛紛投入現代主義小說創作,到了一九六〇年代中期,白先勇、王文興持續現代主義路線,尉天驄、陳映真則走向關懷現實題材的方向。

‧在整個一九五〇到一九七〇年代,台灣文壇的主流可以簡單理解為「反共懷鄉」、民間的「現代主義」和「鄉土文學」三分天下。但在這鼎立局面裡,還是有一小撮「本土派」作家,勉強龜縮在文壇的角落。⋯⋯他們的代表人物,就是後人尊稱為「南葉北鍾」的葉石濤、鍾肇政。(p.260)

台灣文學正名論戰

‧詹宏志將台灣文學形容為「邊殭文學」,並且推想三百年後,「台灣文學」在「中國文學史」之上恐怕只有「邊疆」的戲份,這種推想並非完全沒有可能;但對於彼時正在崛起的、力圖使「台灣文學」掙脫「中國文學」框架,在文學上「獨立」的本土派文學陣營來說,這種悲觀卻是大可不必。(p.298-299)

‧在葉石濤等獨派的歷史論述裡,台灣是在日治時期開始走上與中國不同的道路的。其中最大的差別,就是日本人帶來了「近代化資本主義」,強制改造了台灣的農業社會,而同一時間的中國,卻還陷入連年的戰火之中,無法如台灣一般經歷完整的社會整型。(p.315)

後殖民論戰

‧一九九五年,《中外文學》策劃了「台灣文學的動向」專輯⋯⋯,此舉顯然是呼應日益高漲的本土化浪潮,要將「台灣文學」拉近學術議程⋯⋯最主要的兩篇文章是陳芳明的〈百年來的台灣文學與台灣風格—台灣新文學運動史導論〉與陳昭瑛的〈論台灣的本土化運動:一個文化史的考察〉。這兩人分別代表了「台灣認同」與「中國認同」的立場。(p.343-344)

雙陳論戰

‧陳芳明將「皇民化運動期」和「反共文學期」納入台灣文學史,並不因為它們在意識形態上分屬於日本、中國兩種殖民者而排除之。而在「思想解放期」和「多元蓬勃期」裡,陳芳明也沿用後現代「抵中心」的觀點,強調台灣文學包含了女性主義、同志文學、自然文學、原住民文學等過去被壓抑的弱勢觀點。(p.376)

後記:

2020.09.13「不服來戰」觀展後紀錄:

從日治時期西川滿與楊逵的「糞之爭」,到現代新詩的西化與東風,最後,導向新課綱論戰。雖說展場少了一些論戰人的頭像(總覺得要吵架,要看到人像才過癮),大都是告示牌模式,但最後導向新課綱觀點,觀後似乎就能從後往前推,頗能回溫。

2023.11.11【朱宥勳老師來到種書店】:

一直到晚間十點半,朱宥勳 老師仍有耐心地和學生們方桌對談,他從下午出門北至南、戶外演講到簽書,理應休息,不該再佔據他的休息時間,但他仍客氣地說沒關係,完全不會拒絕這群熱血的藝術青年,真謝謝他用文學照顧年青人。真心感謝昨日來參與講座的朋友,南藝大學生、在地居民、藝術家、設計師、高中生、文學熱愛者⋯⋯等,你們的到來讓這文學戶外講堂就如1920年代,文協在各地廟埕的文化講演會啊~也期待你們再次來到種書店。

延伸閱讀:

【葉石濤筆下的府城】〈紅鞋子〉|新美街/米街、石鐘臼、五金舖、冥紙店

再訪嘉義梅山太平:36彎打氣標語、沒有雲霧的太平雲梯、張文環紀念館

臉書留言

一般留言